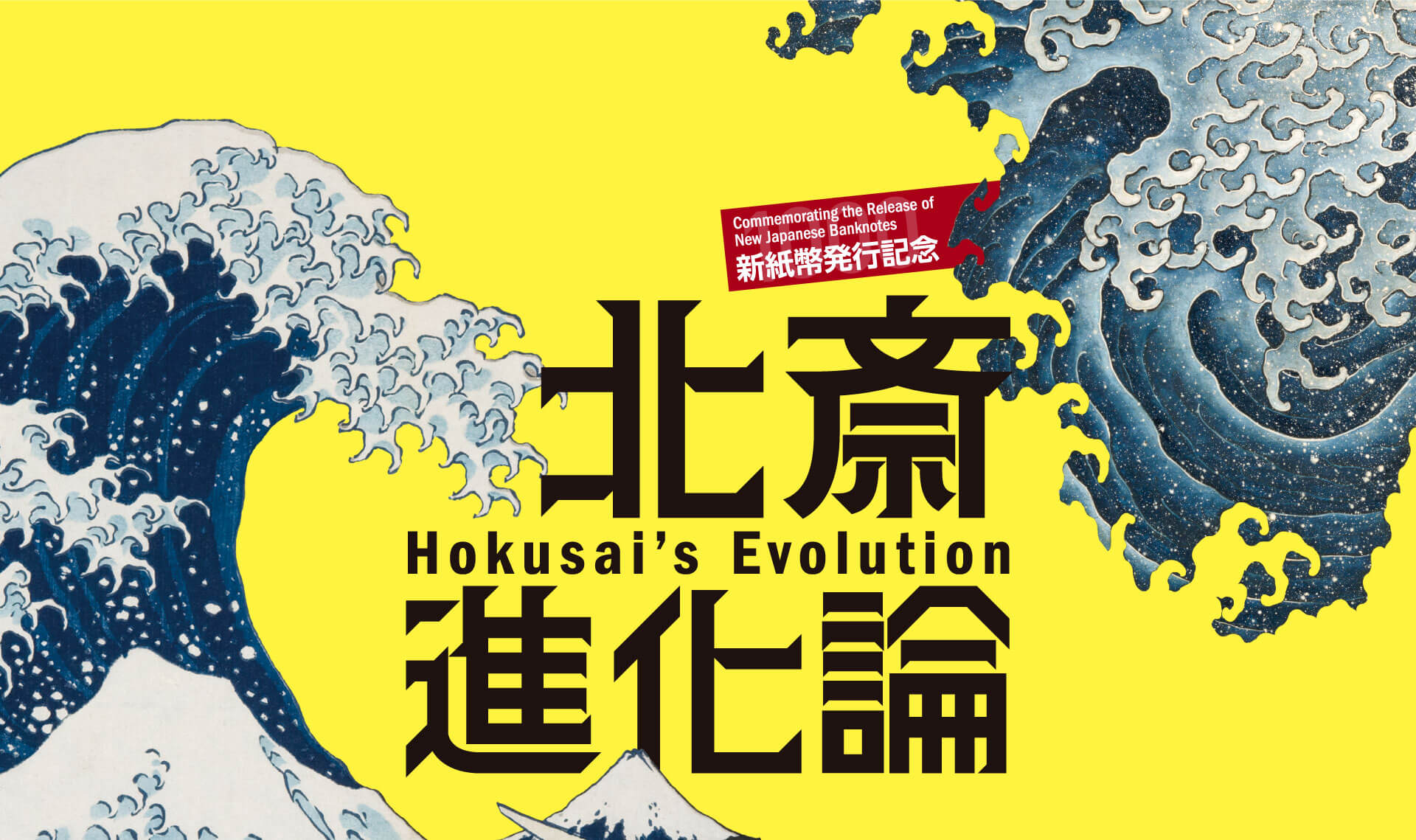

2024年6月15日(土)→8月18日(日)

15 June (Sat) - 18 August (Sun) 2024

概要Overview

「浮絵一ノ谷合戦坂落之図」

2024年7⽉、新たに発⾏される千円札に「冨嶽三⼗六景神奈川沖浪裏」のデザインが採⽤されます。本作は、葛飾北斎の代表作として知られていますが、その背景には北斎のさまざまな画法を学ぼうとする探究⼼、⼰の絵を発展させようとする向上⼼がありました。

北斎の壮年期にあたる春朗期・宗理期(44歳まで)は、⽣涯において最も多くの画法を吸収した時代といえるでしょう。狩野派や⼟佐派、唐絵などを学び、⼆代⽬俵屋宗理として琳派を継承するなど、当時の北斎はさまざまな画法を習得し、⾃らの絵を進化させていきます。中でも⻄洋絵画に対する関⼼は⾼かったようで、「浮絵⼀ノ⾕合戦坂落之図」のような透視図法(遠近法)を⽤いた作品が春朗の時代に発表されています。北斎は、それ以降も積極的に西洋絵画の画法を取り入れた作品を発表し、その作画経験が天保年間初頭の「冨嶽三⼗六景」をはじめとする「⾵景版画」の揃物を⽣み出す⼟台となっています。

「冨嶽三⼗六景神奈川沖浪裏」に⾒られる特徴的な波の表現も、北斎の進化において⽋かすことができないポイントです。波は、北斎が何⼗年という歳⽉を費やしながら、その様相を変化させてきました。『鎮⻄⼋郎為朝外伝 椿説⼸張⽉』では船や兵を飲み込むほどの連続的な波を描き、『北斎漫画』では「寄浪」「引浪」2種類の波の様相を紹介しています。

「神奈川沖浪裏」に⾄って、波の表現はひとつの頂点を極めますが、北斎はさらに進化を求め、続く『富嶽百景』の「海上の不⼆」では⼤波のスケールを拡⼤した⼤胆な作品を発表します。その約10年後、信州⼩布施を訪れた北斎は、当地に上町祭屋台天井絵「男浪」「⼥浪」を遺しました。「怒濤図」とも称される本作は、それまでの⾵景画とは異なり波そのものが印象的に描かれています。北斎の波は進化して、本作でついにその極地へ⾄ったとも考えられる逸品です。

本展では、北斎70年の画業を回顧しつつ、進化を⽬指す絵師北斎の姿に迫ります。今回の新紙幣発⾏によって、より⾝近になった北斎作品の数々をお楽しみください。

「二美人」

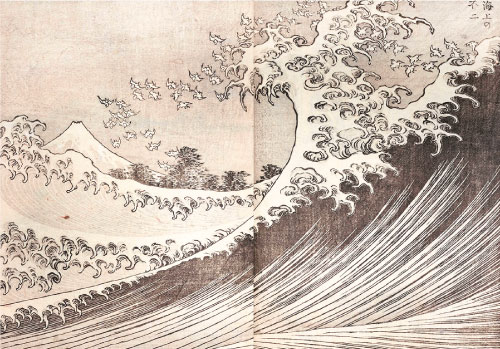

『富嶽百景』二編より「海上の不二」

2024年7⽉、新たに発⾏される千円札に「冨嶽三⼗六景神奈川沖浪裏」のデザインが採⽤されます。本作は、葛飾北斎の代表作として知られていますが、その背景には北斎のさまざまな画法を学ぼうとする探究⼼、⼰の絵を発展させようとする向上⼼がありました。

北斎の壮年期にあたる春朗期・宗理期(44歳まで)は、⽣涯において最も多くの画法を吸収した時代といえるでしょう。狩野派や⼟佐派、唐絵などを学び、⼆代⽬俵屋宗理として琳派を継承するなど、当時の北斎はさまざまな画法を習得し、⾃らの絵を進化させていきます。中でも⻄洋絵画に対する関⼼は⾼かったようで、「浮絵⼀ノ⾕合戦坂落之図」のような透視図法(遠近法)を⽤いた作品が春朗の時代に発表されています。北斎は、それ以降も積極的に西洋絵画の画法を取り入れた作品を発表し、その作画経験が天保年間初頭の「冨嶽三⼗六景」をはじめとする「⾵景版画」の揃物を⽣み出す⼟台となっています。

「浮絵一ノ谷合戦坂落之図」

「二美人」

冨嶽三⼗六景神奈川沖浪裏」に⾒られる特徴的な波の表現も、北斎の進化において⽋かすことができないポイントです。波は、北斎が何⼗年という歳⽉を費やしながら、その様相を変化させてきました。『鎮⻄⼋郎為朝外伝 椿説⼸張⽉』では船や兵を飲み込むほどの連続的な波を描き、『北斎漫画』では「寄浪」「引浪」2種類の波の様相を紹介しています。「神奈川沖浪裏」に⾄って、波の表現はひとつの頂点を極めますが、北斎はさらに進化を求め、続く『富嶽百景』の「海上の不⼆」では⼤波のスケールを拡⼤した⼤胆な作品を発表します。その約10年後、信州⼩布施を訪れた北斎は、当地に上町祭屋台天井絵「男浪」「⼥浪」を遺しました。「怒濤図」とも称される本作は、それまでの⾵景画とは異なり波そのものが印象的に描かれています。北斎の波は進化して、本作でついにその極地へ⾄ったとも考えられる逸品です。

本展では、北斎70年の画業を回顧しつつ、進化を⽬指す絵師北斎の姿に迫ります。今回の新紙幣発⾏によって、より⾝近になった北斎作品の数々をお楽しみください。

『富嶽百景』二編より

「海上の不二」

- English

-

Hokusai’s Evolution

Introduction

The design of the new thousand-yen banknote being issued in July 2024 incorporates “Under the Wave off Kanagawa” from the series Thirty-Six Views of Mount Fuji. Familiar as one of Hokusai’s best-known works, the print is the product of the artist’s insatiable curiosity in seeking to learn various painting techniques and desire to expand the scope of his own artistry.

Hokusai absorbed the most painting techniques during the prime of his life—the period when he used the art names Shunrō and Sōri leading up to about the age of 44. Mastering many painting styles as his own evolved, he studied the Kanō school, the Tosa school, and Chinese-style kara-e painting and, as Tawaraya Sōri II, carried on the traditions of the Rinpa school. He appears to have been especially interested in Western-style painting, even producing works like A Perspective Picture of the Downhill Attack at the Battle of Ichinotani that incorporated techniques of linear perspective during his Shunrō period. Hokusai continued to enthusiastically incorporate elements of Western-style painting in his work, building the foundation that resulted in Thirty-Six Views of Mount Fuji during the early Tenpō era and other landscape print series.

The distinctive portrayal of the wave in “Under the Wave Off Kanagawa” marks a crucial point in Hokusai’s evolution. Hokusai painted waves over the course of decades, their aspect ever evolving. In Strange Tales of the Crescent Moon: A Supplementary Biography of Chinzei Hachirō Tametomo, he depicted successive waves capable of swallowing ships and soldiers, while in Random Drawings by Hokusai he presented two types of waves in “Approaching Waves” and “Retreating Waves.” His depiction of waves reached a certain zenith with “Under the Wave Off Kanagawa,” but Hokusai continued seeking to evolve. In “Fuji from the Sea,” from his subsequent One Hundred Views of Mount Fuji, he produced a bold work that further expanded the scale of the great wave. Roughly a decade later, while visiting Obuse in Shinano Province, he produced ceiling panel paintings known as Masculine Waves and Feminine Waves for the Kanmachi Festival Cart. Unlike Hokusai’s landscape prints, these works—also known collectively as Angry Waves—are impressionistic depictions of the waves themselves. Hokusai’s waves evolved, finally reaching their culmination in these masterworks.

In this exhibition, we reflect on Hokusai’s seventy-year career to get at the heart of this painter who sought to constantly evolve. The issuing of the new banknotes makes Hokusai’s work even more accessible, and we hope you enjoy the many works on exhibit here.

Finally, we wish to express our heartfelt gratitude to the Japan Ukiyo-e Museum for generously providing valuable works of art to be shown at this exhibition and to everyone whose cooperation made it possible.

観賞のポイントHighlights

-

70年の画業を辿る

19歳にして⼈気浮世絵師、勝川春章の弟⼦となり、翌年に勝川春朗の名で浮世絵界に登場した北斎。⽣涯3万点もの作品を残したという北斎の作品群は版画、版本、⾁筆画など多岐に渡ります。90歳で亡くなるまで旺盛に活動した北斎の画業を、館蔵品を基にご紹介します。

葛飾北斎「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」

葛飾北斎『北斎漫画』十二編より「風」

-

進化を探る—北斎に影響を与えたもの

北斎は常に上達を願い、絵を描き続けました。その⼼境は北斎が亡くなるまで変わることはなく、死の間際に語った「天があと10年、いや5年⽣かせてくれたら真正の画⼯になれただろう」という⾔葉が証明しています。⼀⽅で他の絵師の存在や作品、取り巻く環境などの外的要因も北斎に影響を与えたと考えられます。本展第2展⽰室では、その要因についてご紹介します。

芍薬亭長根編、葛飾北斎・喜多川歌麿画『春の曙』

-

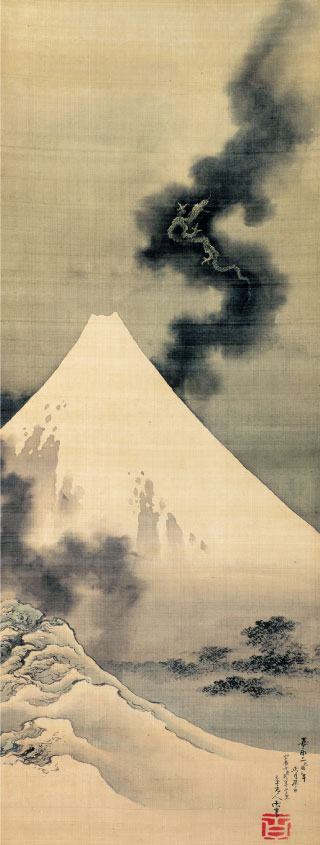

最晩年の名品「富⼠越⿓」を展⽰

晩年、北斎は落款に年齢を書き加えるようになります。嘉永2年(1849)、90歳の時に描いた本作品は北斎⾃⾝の⽣年⽉⽇や制作⽇が具体的に書かれており、⾠年⽣まれの北斎が正⽉の⾠の⽇に描いた作品として、並々ならぬ⾠への想いが込められていることがわかります。画⾯から発せられる北斎の卓偉した画技とその⼼情をご鑑賞いただきます。

葛飾北斎「富士越龍」

イベントEvents

ワークショップ

青いさざなみの教室~波のレジンアートをつくろう~

| 講師 | レジンアート教室ニライカナイの風代表 日本レジュクラフト協会認定講師 辰巳未樹 先生 |

|---|---|

| 日時 | 令和6年8月4日(日) ①10:30~12:30 ②13:30~15:30 |

| 参加費 | 2,500円 製作キットはA5ボード、イルカ、亀より選択 (予約申込時にお申し出ください) 作品はレジンの固定が必要なため、後日お引き渡しになります。 |

各回6名 ※参加条件:小学生以上

(小学生低学年の方は保護者同伴でお願いします)

6月15日(土)~予約開始

(定員になり次第締め切ります。ご了承ください。)

参加予約・詳細は北斎館までお電話ください。

TEL.026-247-5206

【講師プロフィール】

辰巳 未樹先生

ニライカナイの風代表

日本レジュクラフト協会認定講師

東京都在住。海好き転じて、エポキシレジンの講師となり、全国各地に出張しながら、今日まで数百人の生徒さんと一緒に制作してきました。エポキシレジンのレジンアートを体験できる場所は全国でもまだわずか。 楽しみながら制作しましょう。

学芸員による

ギャラリートーク

| 開催日 | 6月22日(土) 7月13日(土) 8月10日(土) |

|---|---|

| 時間 | 13時30分から 約1時間程度 |

参加無料

要入館券

展示作品

関連グッズも販売中Pick Up Item

-

パスポートカバー(赤富士/神奈川沖浪裏)

¥1,250

-

額色紙 富士越龍(ふじこしのりゅう)

¥6,480

-

額絵「二美人(にびじん)」

¥13,200

-

ポスター(怒涛図 男浪・女浪・龍図・鳳凰図)

¥1,500

チケット

ご購入はこちら

信州小布施 北斎館The Hokusai-kan Museum

長野県上高井郡小布施町大字小布施485

485 Obuse, Obuse-machi, Kamitakai-gun, Nagano-ken 381-0201

TEL: 026-247-5206 FAX: 026-247-6188

開館時間/Hours |

午前9時~午後5時(ご入館は午後4時30分まで) |

|---|---|

入館料/Admission |

大人1,000円/高校生500円/小中学生300円 |

駐車場/Parking |

北斎館東町駐車場 (普通車専用) 北斎館駐車場(北斎館に隣接) |

アクセス/Access |

●電車ご利用の場合 ●車でお越しの場合 ●By train ●By car |